・採用情報は、「就職・研修を希望される方へ > 採用情報」をご覧ください

・業務内容は、「診療科・部のご案内 > 薬剤部」をご覧ください

・薬剤部見学を希望される方は、

氏名(フリガナ)、学校名もしくは勤務先、連絡先、見学希望日(3候補日以上)

を記載の上、当院・教育研修課までお申込み下さい。メールにて返信いたします。

E-mail(教育研修課):kyoik@kyoto2.jrc.or.jp

新人教育体制

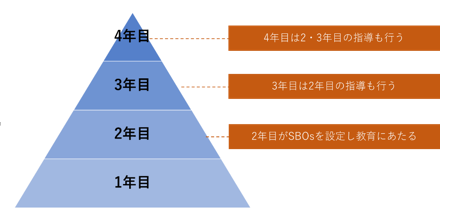

ピラミッド方式による教育を行っており、2年目から4年目の薬剤師を中心に薬剤部全体で教育を行っています。教育ツールとして独自のSBOsや動画を作成し、それに基づいて教育を進め、入職後4か月程度で薬剤部のセントラル業務である、調剤課・注射調剤課・製剤課・医薬品情報管理課の業務を習得します。

振り返りにも力を入れ、週1回の2年目から4年目の薬剤師との振り返りや、入職後3か月頃に薬剤部全体での振り返りを行うことで、習熟度の確認も行いながら教育を進めています。

~先輩薬剤師に聞いてみた~

◆新人教育を受けて良かった点

・週1回の振り返りで次週の目標が明確になる

・年齢が近い先輩が密にサポートしてくれるため業務に限らず、様々なことを相談しやすい

◆当院の新人教育を行って良かった点

・2年目から教育する立場になることでさらにスキルアップでき、責任感も生まれる

・教育する立場になっても、常に年齢の近い先輩がサポートしてくれるので心強い

チーム医療活動

- がん化学療法(化学療法レジメン委員会)

がん化学療法は、全て「化学療法レジメン委員会」に申請・承認されたレジメンに基づいて実施され、薬剤部ではガイドラインや文献等から、事前にそのレジメンの安全性・妥当性を入念に検討しています。

調製は、投与量、休薬期間、支持療法、生化学検査結果等を十分チェックした上で薬剤部で無菌調製を行ないます。投与の際は薬剤師が予め患者さんに十分な説明を行ない、がん化学療法の必要性への理解や不安解消に努め、また、副作用に迅速に対応することで「安心・安全」ながん化学療法に貢献しています。

- 化学療法チーム

がん化学療法を受けられる患者さんに対し、よりよい薬物療法を提供できるよう、副作用モニタリングツールの考案や医療スタッフへの情報提供、医療安全の構築も含めた抗がん剤の取り扱いの整備等、院内のがん化学療法に伴うリスクマネジメントに取り組んでいます。

-

糖尿病ケアチーム

慢性期の糖尿病療養支援の充実と糖尿病治療レベルの向上を目的に活動しています。薬剤師も糖尿病教室の開催、糖尿病教育入院患者への薬学的支援、糖尿病患者会(火曜会)および月例カンファレンス(症例検討)への参加、糖尿病療養指導士の資格取得など積極的に行っています。

- 糖尿病教室

毎月第1・3木曜日のPM 2:00~3:00に主にC棟1階多目的室で開催しています。どなたでも自由に参加できます。患者さんやご家族さんが糖尿病とその治療薬に対して理解を深め、糖尿病治療に対して前向きになっていただけるよう取り組んでいます。(*新型コロナウイルス感染対策のため現在休止しています)

- 緩和ケアチーム

がん患者さんやそのご家族に対し、身体やこころの痛みと向き合いQOLを改善することを目的に日夜奮闘しています。薬剤師は、オピオイドを含む鎮痛薬の適正使用や副作用管理、終末期の諸症状に対し薬学的見地から介入を行ないます。多職種が互いに職能を発揮することで医療の質と安全の向上に寄与しています。

- ICT(感染)

感染管理室に出向している薬剤師が中心となり、抗菌薬および消毒薬の適正使用と医療安全の向上に努めています。また、ミーティングや環境ラウンド等を通して他のスタッフと協働で院内の感染対策に取り組んでいます。

- NST(栄養サポート)

栄養管理は全ての治療法の基盤です。薬剤師は主に静脈栄養(TPN・PPN)の処方提案や、医薬品と輸液や経腸栄養剤との相互作用等の確認を行っています。患者さんの栄養状態を評価し、適切な輸液・経腸栄養剤を検討し栄養状態の改善に取り組んでいます。

- 褥瘡チーム

褥瘡(床ずれ)がある患者さんに対し、悪化防止・治癒促進を図ることを目的として、適切なマットレスの選択や身体の体位、褥瘡の原因、処置方法の見直しを行なっています。薬剤師は、特に局所療法において重要な外用剤の選択や使用方法について薬学的見地から検討や提案を行なっています。また、毎年全職員向けの勉強会を開催し、外用剤の適正使用に努めています。

- クリニカルパス委員会

クリニカルパスの作成やバリアンス・アウトカム評価等、パス運用にかかわる全体の管理を行なっています。病棟専任薬剤師は各診療科のパスチーム員としてパス作成における情報提供や薬学的な評価、提案を行なっています。

- 院内災害対応推進チーム

チームメンバーは院内のDMAT隊員です。災害に強い病院づくりを目指し、災害ミニ講習(月に1回)や院内災害救護訓練(年に1回)の企画・運営を行っています。災害ミニ講習は、トリアージ(START法、PAT法)、情報共有(クロノロジー)、机上シミュレーション、本部運営などの様々なテーマを取り上げ、毎年内容をブラッシュアップしています。また、院内の災害対応マニュアルや災害時アクションカードの作成においても中心的な役割を担っています。

- 精神科リエゾンチーム

せん妄や不眠、抑うつ症状のある患者さんやその他の精神症状を有する患者さんを、病棟で早期に発見し治療につなげることが目的です。医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師と共にカンファレンスを行い、病棟にてチーム回診を行っています。多職種で協働して、患者さんやその家族が安心して治療を受けられるよう活動しています。

- 骨粗鬆症リエゾンチーム

骨粗鬆症は骨脆弱により骨折をきたします。骨折は日常生活動作を困難にし、生活の質の低下や健康寿命の短縮、生命予後の悪化が懸念されます。

本チームは医師、外来看護師、病棟看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、診療放射線技師、ケアマネージャー、地域連携事務員等により構成され、定期的なカンファレンスや新たなクリニカルパスの作成を行っています。さらに、多職種による骨粗鬆症リエゾン外来を開設しました。これらの中で薬剤師は、薬物療法に関する資料の作成、患者への指導や保険薬局との連携を担っています。多職種連携、地域連携を通し、骨粗鬆症治療率の向上や治療継続率の向上を目指しています。

- 呼吸サポートチーム

呼吸管理中の患者に対して、安全で質の高い医療を提供することを目的に活動しています。特に、人工呼吸器管理は非常に煩雑であり、医療スタッフの支援も重要な役割です。カンファレンス(月に1回)、人工呼吸器管理中の患者の病棟ラウンド、人工呼吸器や酸素療法に関する学習会を実施しています。薬剤師は、人工呼吸器管理中の患者の適切な鎮痛・鎮静薬やせん妄治療薬の使用をサポートし、有効かつ安全な呼吸管理、医療スタッフの負担軽減、人工呼吸器の早期離脱に尽力しています。

- 嚥下サポートチーム

摂食・嚥下障害のある患者に対して、経口摂取回復や誤嚥性肺炎防止を目標に、週1回のカンファレンスおよび病棟回診を実施しています。薬剤師は、嚥下機能に影響する薬剤を評価するとともに、嚥下機能に応じた適切な薬の投与経路や剤型について提案しています。