消化器内科後期研修医(専攻医)を募集しています

京都第二赤十字病院消化器内科は従来から人材の育成に力を入れており、多くの医師が適切な指導の下で修練を積んでいます。当院では豊富で多様な疾患が経験できるとともに、各種学会活動も積極的に行うことが可能です。見学・問い合わせは随時受け付けています。御連絡をお待ちしています。

連絡先)京都第二赤十字病院 教育研修課

TEL:075-231-5171 E-mail:kyoik@kyoto2.jrc.or.jp

診療方針

消化器内科は以下の3つを診療の柱に据え、消化器疾患全般にわたり精度の高い診療を行っています。

1.適正な画像診断による疾患の早期発見

2.積極的な低侵襲治療の提供

3.主にがん・肝疾患・炎症性腸疾患の適正な薬物治療および支持療法

これらを実践することで地域から信頼される消化器内科を目指しています。

当科では内視鏡診断や治療は勿論のこと、X線造影検査、血管造影、腹部超音波検査など消化器疾患に必要な検査全般に対応しています。また、救命救急センターも併設し、救急疾患にも24時間オンコール体制で対応しているほか、外科や病理診断科、放射線診断・治療科と合同カンファレンスを開催し、手術症例等の検討を定期的に実施しています。

臨床研究や日々の業務から得られた知見は国内海外での学会発表や論文として積極的に発信しています。また、以前より若手医師の育成に力を入れていることも当科の特徴の一つであり、学閥を問わず広く人材を募集しております。

各種内視鏡検査・治療について

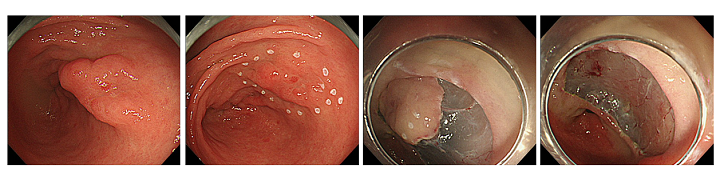

食道や胃の早期がんに対する内視鏡治療は局所療法であるため、対象は、リンパ節転移の可能性がほとんどなく、一括切除できる病変となります。以前はスネア(投げ輪状のメス)を用いて切除するという内視鏡的粘膜切除術(EMR)が行われてきました。しかし、切除できるサイズに制限があり、部位によっては切除不可能な場合もあるほか、取り残しによる再発の問題もありました。そこで、開発されたのが内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)であり、ESDでは大きな病変やEMRで切除不可能な部位に対しても切除が可能となります。ESD実施時にはまず、電気メスを用いて病変の周囲に目印を付けます。次に、粘膜下層(病変の裏側)に薬液を注入し病変部を浮かせた後に、電気メスで病変の周囲を目印も含めて切開します(全周切開)。その後、粘膜下層を切り広げながら病変を切除していきます。切除した病変は回収し、病理検査を行います。病理検査の結果によっては外科手術など追加治療を検討する場合があります。

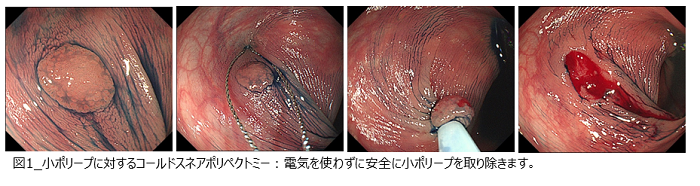

がんになる前の大腸ポリープを内視鏡で取ることで、将来的に大腸がんにかかることを予防できるといわれています。当院では、がんになる前の小さなポリープは、外来での内視鏡検査の際に積極的に取り除いています(図1)。 また、比較的大きなポリープや早期がんに対しては、短期入院の上での治療を行っています。一般的には投げ輪状の電気メスを用いてポリープをとっていますが(図2)、

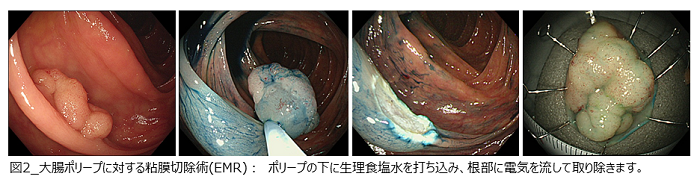

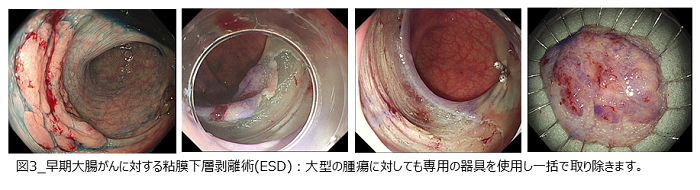

また、比較的大きなポリープや早期がんに対しては、短期入院の上での治療を行っています。一般的には投げ輪状の電気メスを用いてポリープをとっていますが(図2)、 この方法では一括で取ることが難しかった大きな腫瘍も、最近では専用の器具を使って取り除くことができるようになっています(図3)。

この方法では一括で取ることが難しかった大きな腫瘍も、最近では専用の器具を使って取り除くことができるようになっています(図3)。

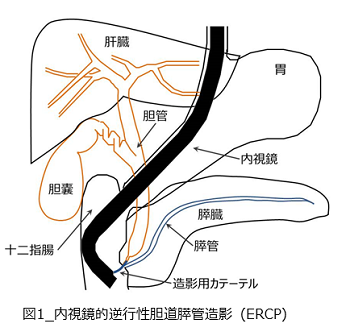

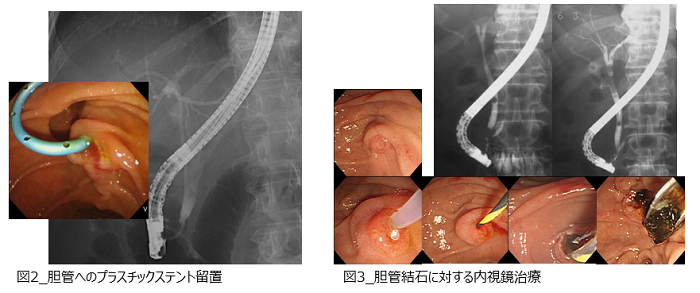

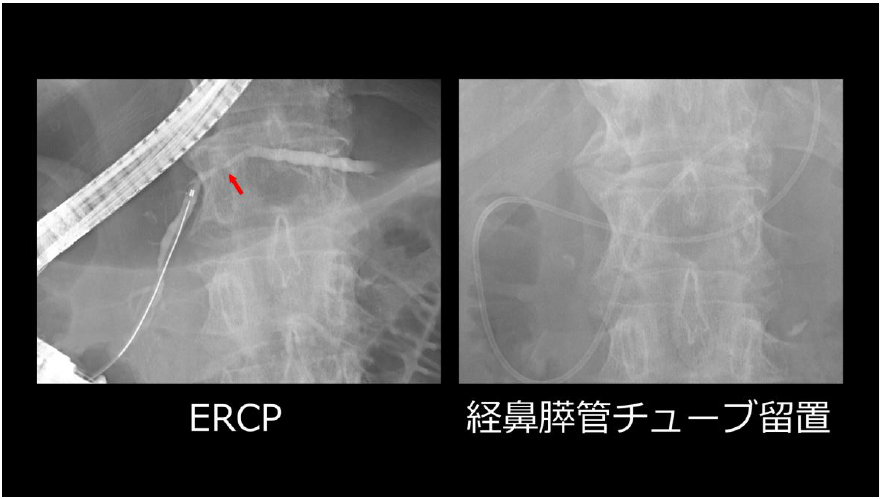

内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)は、内視鏡を口から入れて十二指腸まで進め、胆管や膵管にカテーテルを挿入して造影剤を注入し、胆道・膵管のレントゲン撮影を行う検査です(図1)。

これにより結石や腫瘍といった胆管や胆嚢、膵管の異常を詳しく調べることができます。近年では画像診断の進歩により、超音波検査やCT、MRIでも胆道や膵管の情報が得られるようになってきていますが、悪性の病気が疑われた場合にはERCP実施時に胆道や膵管の細胞や組織を採取して病理検査を行うことがあります。また、胆管・膵管の狭窄に対してプラスチックや金属のステント(筒状のもの)を挿入して、胆汁や膵液の流出障害を改善させる治療を行うことがあるほか(図2)、胆管結石や膵石に対しては内視鏡で取り除く治療も行うことができます(図3)。このようにERCPは胆膵領域の診断、治療に重要な役割を担っています。当科では年間約600件のERCP関連検査・治療を行っています。

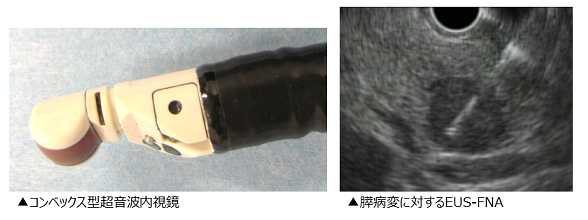

体外式超音波検査(US)は、体への負担が少なく、体表から体内の臓器を観察できる点で非常に有用ですが、超音波には、『空気の向こう側、つまり空気・ガスの入った消化管の向こう側が見えない』という弱点があります。

超音波内視鏡(EUS)とは、超音波装置の付いた内視鏡のことであり、“胃カメラ”と同じように口から内視鏡を挿入し、消化管の中から超音波検査を行うことで、空気の影響が少ない状態で、対象臓器・病変の近くで観察することが可能となります。そのため、体外式超音波(US)では十分な観察が難しい胆管や膵臓、通常の内視鏡では詳細がわからない消化管粘膜下病変の詳細な観察が可能であり、それらの臓器や病変に対する精密検査として行います。EUSは、小さな膵癌の描出に有効であり、今後ますます、その役割が重要になってくると考えます。当院では年間約800例のEUSを行っております。

○超音波内視鏡ガイド下穿刺(EUS-FNA)

超音波内視鏡(EUS)は、画像検査です。画像検査のみでも、ある程度の診断は可能ですが、確定診断のためには、細胞や組織を採取して、顕微鏡で診断すること(病理検査)が必要な場合があります。通常の内視鏡では、消化管の表面(粘膜)の組織採取は可能ですが、粘膜下病変や、消化管壁外の組織採取は不可能です。そのような病変に対しても、EUSで観察しながら、針で穿刺し、安全に組織を採取することが可能となってきており(超音波内視鏡ガイド下穿刺:EUS-FNA)、消化管粘膜下腫瘍や、膵臓疾患、腹腔内腫瘍、リンパ節などに対する診断が可能となってきております。外科的な開腹(または腹腔鏡)での組織採取と比べ、体への負担が少ないことが特徴です。 ○超音波内視鏡ガイド下ドレナージ

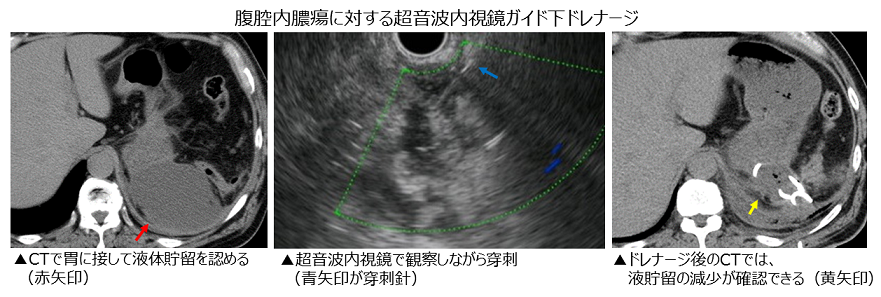

○超音波内視鏡ガイド下ドレナージ

前述のEUS-FNAの方法を用いることで、以前では外科的な開腹(または腹腔鏡)で治療を行うことが多かった、腹腔内にたまった液体や膿に対しても、体への負担が比較的少なく治療を行うことが可能となってきております(超音波内視鏡ガイド下ドレナージ)。

具体的には、

① 急性膵炎後の膵仮性嚢胞や被包化膵壊死(膵臓の炎症によって、膵臓周囲に液体や膿、壊死したものがたまった状態)

② 腹腔内膿瘍(おなかの中に膿がたまった状態)

などに対して超音波内視鏡ガイド下ドレナージでの治療が可能となってきております。

最近では、閉塞性黄疸(胆管や膵臓の疾患により、胆汁の流れが悪くなった状態)に対する治療として、超音波内視鏡ガイド下ドレナージを行うこともあります。閉塞性黄疸に対する治療としては、ERCP(上記参照)でのドレナージが第一選択として行われますが、時にはERCPが不可能な場合があります。その場合、一般的には、経皮経肝的胆道ドレナージ(PTBD)という方法が行われることが多いのですが、この方法の欠点として、体の外にチューブがつながり、排液をためるボトルも必要になるため、日常生活に支障をきたすことが挙げられます。超音波内視鏡ガイド下での胆道ドレナージは、PTBDに比べて新しい方法ですが、治療後の生活の制限がないという利点があります。

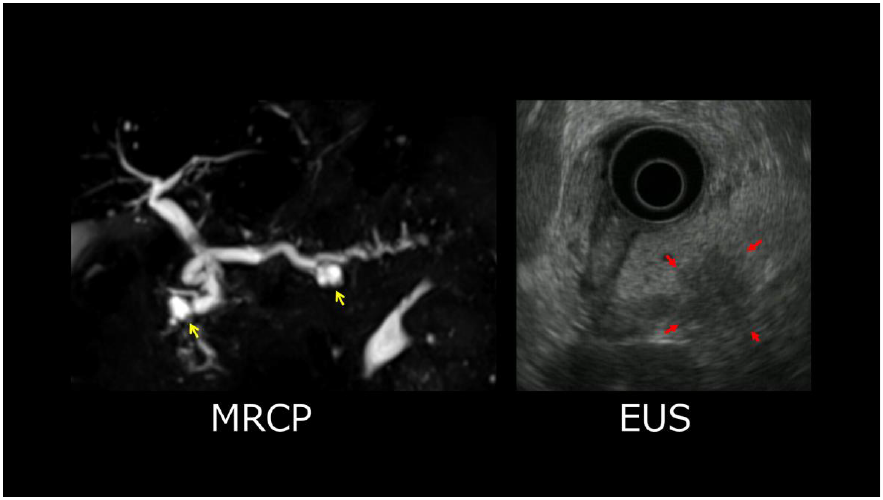

膵癌は、他の癌と比べると予後が不良で、少しでも早期に診断することが必要です。近年の画像検査の進歩により、健診や他疾患に対する検査などで、偶然に“膵のう胞”が発見されることが多くなっています。膵のう胞は膵癌の危険因子の一つとされており、当科では、このようにして発見された膵のう胞を契機として、膵癌の早期診断に積極的に取り組んでいます。

1. 膵のう胞がみつかったら

偶然に発見された膵のう胞の中で最も多いのが、分枝型の膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)という腫瘍です。分枝型IPMNは、それ自体が癌化する、“IPMN由来の膵癌”の危険があるだけでなく、“通常型の膵癌”の危険因子でもあると報告されております。また、IPMNは多発することも多いと言われています。ですので、膵のう胞が偶然に見つかった場合は、まずは分枝型IPMNの可能性を考えて、のう胞が多発していないかどうか、膵癌がないかどうかを、膵臓全体を観察することのできる検査でチェックする必要があります。

超音波内視鏡(EUS)は、胃や十二指腸の中から超音波を用いて、膵臓全体を詳細に観察することのできる検査です。我々は、膵のう胞が初めて見つかった際には、

① のう胞の詳細な評価(IPMNと他の膵のう胞性病変との鑑別、のう胞の悪性所見の有無)

② IPMNに併存することのある通常型膵癌の有無のチェック

を目的として、原則としてすべての症例にEUSを行っております。

写真は、膵のう胞(黄色矢印)を初めて指摘されてEUSを行い、膵癌(赤矢印)を診断した症例です。

EUSの精度は術者の技量などにも依存しますので、客観的に評価できるMRCPやCTも併用しておりますが、当科では多くの方にEUSを実施させていただいており、2024年は811件(穿刺検査や治療を含む)でした。

EUSの精度は術者の技量などにも依存しますので、客観的に評価できるMRCPやCTも併用しておりますが、当科では多くの方にEUSを実施させていただいており、2024年は811件(穿刺検査や治療を含む)でした。

2. 膵癌を疑う所見がみつかったら

以上の検査などで膵癌を疑う所見(膵腫瘤、限局性の主膵管狭窄、限局性の膵実質萎縮、IPMN 壁肥厚など)が見つかった場合は、病理学的な診断を得る必要があります。特に、薬物療法の治療薬選択を含めた治療方針決定のためには、治療前に病理学的診断を得ることは極めて重要です。

EUS で“腫瘤”(かたまり)として描出される場合は、EUS下に腫瘤を穿刺して細胞や組織を採取し、病理診断を行います(EUS-TA)。 当科では、病理部と連携し、内視鏡検査室での迅速細胞診で検体が十分に採取できているかどうかを確認しております。

EUS で腫瘤として描出されなくても、膵癌が疑われる所見(主膵管狭窄や限局的な膵実質萎縮など)がある場合は、非常に小さな膵癌の可能性がありますので、ERP(内視鏡を用いた膵管造影検査)を行って膵管内の膵液を採取し、細胞診を行います。最近では、ERPに引き続いて膵管内に細いチューブを 1 日ほど留置し、チューブを介して経鼻的に体外に排出される膵液を繰り返し採取して細胞診に提出する“連続膵液吸引細胞診(SPACE)”という方法を積極的に行っており、小さい段階で診断される膵癌が増加しております。

写真は、限局性の主膵管狭窄(赤矢印)に対してSPACEを行い、上皮内癌(ステージ0)を診断した症例です。

症例数・治療実績

2024年の検査・治療件数は以下のとおりです。

| 件数 | 備考 | |

| 上部消化管内視鏡検査 | 9,111 | ドック 4,672 |

| 上部ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) | 97 | |

| 下部消化管内視鏡検査 | 3,033 | |

| 下部CSP | 958 | |

| 下部EMR | 382 | |

| 下部ESD | 31 | |

| 胆膵検査・治療 | 553 | |

| EST(内視鏡的乳頭括約筋切開術) | 173 | |

| 胆膵・消化管EUS(超音波内視鏡) | 811 | |

| 小腸内視鏡 | 27 | |

| 肝臓検査・治療(ラジオ波・PEIT・肝生検) | 62 | |

| 経皮的胆道検査・治療(PTCD等) | 23 |

患者さんへ

消化器疾患は極めて一般的な病気です。消化性潰瘍の出血や食道静脈瘤の破裂、急性膵炎など緊急を必要とする場合、食道、胃、大腸、肝臓、膵臓、胆道などの小さな癌を見落としなく診断しなければいけない場合、慢性膵炎、慢性肝炎、炎症性腸疾患、慢性胃炎や食道炎など長期にわたる病気などに大きく分けられます。消化器内科はこの広い分野を担当しています。緊急の場合にはオンコール体制で緊急の内視鏡診断や治療に対応しています。また、内視鏡による治療が盛んになり早期癌の内視鏡による治療や胆管の石の内視鏡による治療など、これまで開腹手術が必要であった病気のなかにも内視鏡的治療が検討される場合も多くなっています。新しい設備と豊富な経験が求められる領域です。

当科は一部の疾患でNCD登録事業に参加しています。 詳しくはこちらから>>>

スタッフ

| 職 名 | 名 前 | 専 門 | 資 格 |

| 第1消化器内科 部 長 |

宇野 耕治 宇野 耕治 |

消化器内科 消化器内視鏡 特に胆膵 |

日本消化器病学会評議員・指導医・専門医 日本消化器内視鏡学会評議員・指導医・専門医 日本超音波医学会指導医・専門医 日本膵臓学会認定指導医 日本内科学会指導医・総合内科専門医 京都府立医科大学臨床教授 |

| 第2消化器内科 部 長 |

河村 卓二 河村 卓二 |

消化器内科 消化器内視鏡 特に大腸 |

日本消化器病学会評議員・指導医・専門医 日本消化器内視鏡学会社団評議員・指導医・専門医・内視鏡スクリーニング認定医(上部消化管・大腸) 日本大腸肛門病学会評議員・専門医・指導医 日本内科学会認定内科医・指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 京都府立医科大学 臨床教授 |

|

副部長 |

盛田 篤広 盛田 篤広 |

消化器内科 肝臓病 |

日本消化器病学会指導医・専門医・近畿支部評議員 日本肝臓学会肝臓指導医・専門医 日本内科学会指導医・認定内科医 ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター 日本化学療法学会抗菌化学療法認定医 日本医師会 認定産業医 日本結核・非結核性抗酸菌症学会認定医 |

| 副部長 |  萬代 晃一朗 萬代 晃一朗 |

消化器内科 消化器内視鏡 特に胆膵 |

日本消化器病学会近畿支部評議員・専門医 日本消化器内視鏡学会近畿支部評議員・指導医・専門医 日本胆道学会認定指導医 日本膵臓学会認定指導医 日本内科学会認定内科医・指導医 |

| 医 長 緩和ケア科 副部長 |

真田 香澄 真田 香澄 |

消化器内科 消化器内視鏡 緩和ケア |

日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医・近畿支部評議員 日本内科学会認定内科医・指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本消化器がん検診学会総合認定医 日本臨床倫理学会臨床倫理認定士 |

| 腫瘍内科部長 |  白川 敦史 白川 敦史 |

消化器内科 がん薬物療法 |

日本臨床腫瘍学会 指導医・がん薬物療法専門医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本内科学会認定内科医 |

| 医 長 | 堀田 祐馬 | 消化器内科 消化器内視鏡 特に炎症性腸疾患 |

日本内科学会総合内科専門医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本炎症性腸疾患学会IBD専門医・指導医 |

| 医 師 | 吉本 隆晃 | 消化器内科 消化器内視鏡 |

日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 |

| 医 師 | 中村 志歩 | 消化器内科 消化器内視鏡 |

日本内科学会内科専門医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 |

| 医 師 | 井上 貴斗 | 消化器内科 消化器内視鏡 |

日本内科学会内科専門医 日本消化器病学会専門医 |

| 医 師 | 佐竹 裕暁 | 消化器内科 消化器内視鏡 |

日本内科学会内科専門医 |

| 医 師 | 金光 祐果理 | 消化器内科 消化器内視鏡 |

|

| 医 師 | 佐伯 洋輔 | 消化器内科 消化器内視鏡 |

|

| 医 師 | 白井 遼 | 消化器内科 | |

| 医 師 | 中田 諒平 | 消化器内科 | |

| 医 師 | 岡部 将一 | 消化器内科 | |

| 医 師 | 坂部 興人 | 消化器内科 | |

| 非常勤医師 | 安田 健治朗 | 消化器内科 消化器内視鏡 特に胆膵 |

日本消化器病学会指導医・専門医 日本消化器内視鏡学会指導医・専門医 日本内科学会指導医・認定内科医 |

|

非常勤医師 |

田中 聖人 | 消化器内科 消化器内視鏡 特に胆膵 |

日本消化器病学会近畿支部評議員・指導医・専門医 日本消化器内視鏡学会評議員・指導医・専門医・理事 日本内科学会指導医・認定内科医 京都府立医科大学臨床教授 独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員 |

外来当番表

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||

| 新患 | AM | 宇野 | 河村 | 宇野 | 萬代 | 堀田 |

| PM | 真田 | 吉本 | ||||

| 再来 | AM | 佐竹/金光/白井 | 吉本/井上 | 盛田/真田 | 安田/河村/堀田 | 宇野/萬代/中村 |

| PM | 宇野 | 盛田 | ||||

| 専門外来 | AM |

盛田 |

白川 (化学療法) |

|||

| PM |

盛田 |

|||||