教務室のひとりごと

京滋3校スポフェス2025 回顧

|

去る10月10日、京滋赤十字看護学生スポーツフェスティバルが太陽が丘で開催された。 さて、今大会の結果として、(速報でお知らせしたとおり)本校は総合優勝を飾ることができた。 伝説になりかけたスポフェスの再開、3年生にとっては最初で最後の大会であったが、今後も継続できる1・2年生も含めて、“京二”の名を背負って競うこと、またそのために学校中が一丸となることなど、これから社会という組織を学んでいく学生たちにとって、その重みや大切さや難しさの片鱗を体感できたことは大変有意義であったと考えている。 何はともあれ、総合優勝おめでとう。輝け未来へ!大好きな本校学生たち。(佐藤み) |

「Nursing Biomechanics技術論」と紙屋克子先生(第50回フローレンス・ナイチンゲール記章受章)のこと

副学校長のひとりごと ~その5~

|

長かった夏が終わり、街路樹のイチョウの葉が黄緑や黄色に輝く候となった。朝の通勤時の空気のさわやかさから一気に寒さへと変化してきたことを感じている。看護学校も年度の後半期に入った。講師から学生の成長のエピソードなどを聞くと、学生自身そして最前線で指導している教員らの頼もしさに胸が熱くなる。 さて、書きたいと思っていた第 50 回フローレンス・ナイチンゲール記章受章者「紙屋克子先生(博士)」のことである。今回は、長文となるがおつきあいいただきたい。 |

|

|

|

この「Nursing Biomechanics」は、知る人ぞ知る、看護学実習で使え、臨床看護師としても活用範囲が広く奥が深い、在宅療養時は家族にも使っていただける優れた基本技術なのだ。 私自身がこの技術を学び、はじめて患者さんに実践させていただいた際、立ち合った看護師長さんが、その患者さんの変化を目にして、驚きうれし涙されたことがあった。その方は、何年も在宅療養されていた方で、両腕が身体の前で曲がった状態で固まっており、ご自分で手を使えない状態となっておられた。看護師が血圧を測るために腕を伸ばそうとしても動かず、腕では容易には測れなかった。その方に、この技術を実践したところ、腕が伸びて硬く握られていた指が開いて腕がまっすぐになり血圧を測れたことはもちろん、付き添っていた家族が「あぁ、ひさしぶりにこの人の手が握れた。”もう何年も”こんなことがなかった。うれしい」と涙されたのであった。ご夫婦の様子を見て、私たちも目頭が熱くなったというわけである。 この時に用いた技術は、所要時間は 20 分くらいであり、難易度は、看護学生が実施できるものであった。この技術を、機会をいただき臨床看護師のチームに伝えていく過程で、看護学生時代から知っていれば実習でも役立ち、看護実践の手ごたえも得られると考えるようになり、少しずつ自分の講義の内容に加えていった。教員内での合意を得て令和 4 年のカリキュラム改正からは、本格的に科目として取り入れた。そのために、複数の教員らもこの看護に関する研修を受け準備し、実習での活用ができるよう実習環境も整った。 ところで、恩師の紙屋先生には、2018年に本校の学生や実習指導者に向けて特別講演と技術指導もいただいた。その時の学生たちの様子は、感情が揺さぶられ、技術が繰り出される先生の一挙手一投足を見つめていた。先駆的な看護の実践者と直に触れ合うことで、最強の意欲喚起を受けた学生たちの普段とは違う様子には、私自身も感動した。講演でお話いただいた多くの事例は、こころが震える内容であった。医師がもう意識はもどらないであろうと診断した遷延性意識障害の患者さんを看護の視点で捉え、独自の看護プログラムを実施した結果、患者さんは意識をとりもどし、意思を伝え、立ち上がり、歩くことができるようになる、中には支えながらであれば走ることもできる方がいる・・・といった「変化をおこす看護」を数多く経験 第50回フローレンス・ナイチンゲール記章受章者の紹介で 「・・・紙屋氏は、看護師があきらめなければ患者が持つ力を引き出すことが可能だという強い信念に基づき、多くの意識障害患者やその家族との出会いの中から実践を積み上げてきた。同氏の“あきらめない看護”は、常に患者のそばにあり、意思の表出が困難な患者の尊厳を守り、社会へ包摂させる最後の砦である。・・・」との部分がある。この看護を1985年から40年間、実践し続けてこられたのだ。 赤十字は、ゼロから1を生み出してきた伝統を持つ。目の前の人のためにあきらめない覚悟を持っている紙屋氏にも、他に前例がない最初の一歩、すなわちゼロから1を生み出してきた深淵さを感じるのである。大学院での指導をいただいた際、紙屋先生と一緒に何度かベッドサイドに立った。紙屋先生が患者さんへ実践する後ろ姿から、私は「確かなる赤十字マインド」を感じ、これぞ赤十字の理念の具現化だと感じたことを、これからも絶対に忘れない。

令和8年1月24日土曜日 京都府看護学会(京都市北文化会館)で14:30~16:00 |

||

第50回フローレンス・ナイチンゲール記章授与式

副学校長のひとりごと ~その4~

|

フローレンス・ナイチンゲール記章とは、フローレンス・ナイチンゲールの生誕100周年を記念して創設され、1920年から2年に1度、赤十字国際委員会(ICRC)が各国からの候補者の中から選考する看護界で最も栄誉ある記章だ。私は、日頃人々を陰で支える看護師がその看護の価値を、人類への貢献として、国際的に認められる唯一の機会だと思っている。 今回は17の国と地域から35名が受章し、日本からは春山典子(はるやま つねこ)氏、紙屋克子(かみや かつこ)氏、河野順子(こうの じゅんこ)氏の3名の方が受章された。 授与式では諏訪と長岡赤十字看護専門学校の看護学生らによる厳かなキャンドルサービスがあり、皇后陛下より受章者ひとりずつに記章が授与された。本校からもキャンドルサービスはしなかったが、希望者の参列が許可されて、1・2年生の6名と一緒に教員3名が参列し、感激の時間をともにした。 |

|

|

|

受章者の春山典子氏は、赤十字看護師の先輩であり、1985年日航ジャンボ機墜落事故で生存者への救命措置に加え遺体の捜索・検案活動で、看護の責任者として、延べ1000名にのぼる看護師の先頭に立って活動された。(詳細は日本赤十字社のプレスリリースを参照) 授与式の後の日本看護協会主催の祝賀会で、私はこころの奥が揺さぶられるような気持ちを体験した。春山氏と元同僚であった方のご祝辞の中で、事故から40年となる今(今回の受章の知らせ)まで「春山さんがこのような体験をしていることを知らなかった。同僚として一緒に働いていたのに何も知らずにいたことが、今申し訳なく思う」と言葉を詰まらせておられる様子に、私自身も自らの奥底の何かが疼くような気持ちになった。ほんとうに長い時間、春山看護師としての強い意思があったのだろう。この活動がされた年、私は看護学生2年で、ご遺体への整体の技術がこの現場から生まれたことは、後に自身が救護班としての教育を受ける際に知った。 春山氏は「自分たちが活動した内容のことは、亡くなった方の尊厳やご遺族の気持ちを思うと何も話せなかった、共に活動した人同士であっても話さなかった、口をつぐんでいた」と語られた。当時は救護者自身のケアについては注目されず、トラウマなどの概念もあまり知られていなかったと思う。これまで長期間、夏にご自身の心身が不調となっても「亡くなられた方の『忘れないで』というメッセージ」と受けとめてこられたという。 春山氏は、救護活動の最中に加え、その後の40年もの間ずっと被災者やそのご家族にこころを寄せ、人道を具現化し続けてこられたのだと、その強い意思を感じ、感動に震えた。その意思は、ホンモノの赤十字看護師としてのスピリッツなのだ。 春山氏は、一緒に活動した皆と一緒に記章をいただいたと思っているとおっしゃった。春山氏をはじめ、現役を退かれていても今なお人道を具現化され続けている先輩方に、伝えたい。未来の赤十字看護師は、この学校にも赤十字看護学生として確実に成長してくれていること、必ずや人道の精神が継承されていくことを。(副島) |

||

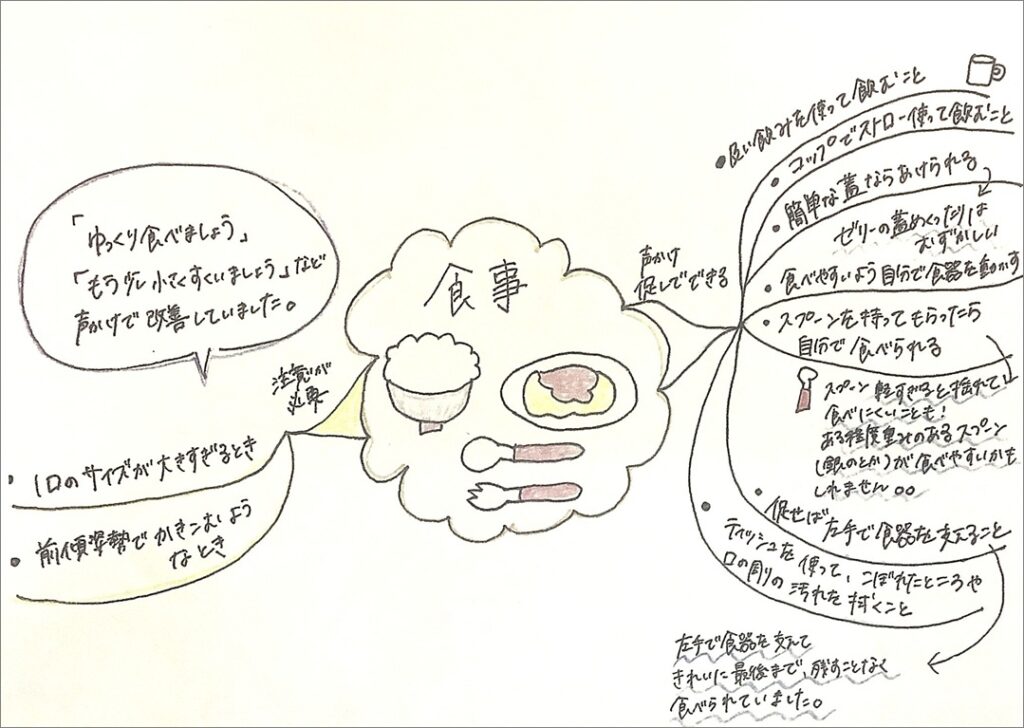

マインドマップの話 <導入編>

副学校長のひとりごと ~その3~

看護学生が少しでも楽に学習するための新しい教育方法を模索するプロジェクトの活動でマインドマップに出会ったことは初回のひとりごとで述べた。

私は2009年春のある授業で、書籍で学んだ新たなノート術を使って板書をした。

その時のある学生の様子を今でも忘れられない。毎回必ず!?居眠りをしている学生がその日一度も眠そうなそぶりを見せずに授業を終えたのだ。しかも翌日、学生が私のもとを訪れ板書を真似て自己学習した自分のノートを見せてくれた。授業内容はいつもと同じであり、板書を変えただけであったが、「わかりやすくて自分でもやってみた」と話してくれた。他にも、この方法が合っていてきらきらと学べる学生がいて、その姿に感激することが続いた。

求めていた新たな方法に希望を見出し、もっと本格的に学んでみようと翌月基礎的な研修を受け、学生にも描き方を教えてどんどん授業で活用した。学生たちはすぐに興味を示してくれ、一緒にあれこれに使ってみた。

学生に望まれて担当する実習でも一部の記録に使ってよしとしたところ、ある学生は実習中の記録時間が半分くらいになったと話した。またカラーペンを使って、特徴的な放射状に(後に、集中でき思考が整理でき記憶力が高まる効果が検証されていると知った。最近では「御上先生」というTVドラマにも取り上げられていた)書いていくことで、気づけば長時間へっちゃらで学習していたという学生もいた。この方法が学生の思考力を向上させていることも実感した。

学生は面白がってくれたが、教員仲間の中には慎重派がいて「教える資格は大丈夫なのか」と背中を押してもらい(?)国際的な公認資格(2012年)を取得し、いつしか慎重派も心強い仲間になり、教員チーム皆で資格を取得し、他の看護専門学校の教員らとも研究会で学び合うことになった。(副島)

|

| ”患者の飲食を助ける”から作成 教材:「看護の基本となるもの」ヴァージニア・ヘンダーソン著 |

|

| 臨地実習での看護(食事の援助)をまとめたマインドマップ |

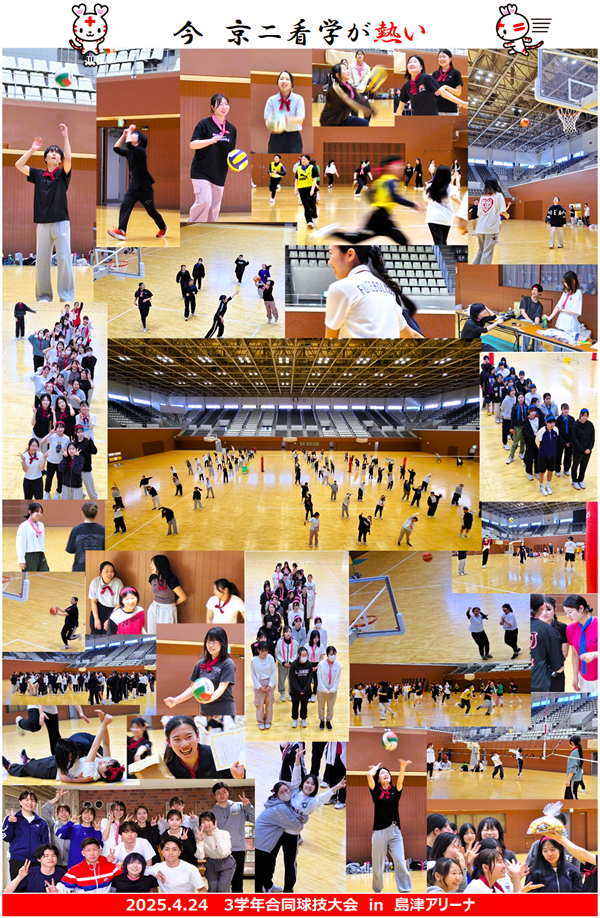

3学年合同球技大会2025 開催

|

本校恒例の3学年合同球技大会が4月24日に開催された。

この大会は、4月に新たな仲間となった1年生の歓迎、そして本校全学生が交友を深めることを目的として毎年開催されている。大会プランは学生たちが練り上げるのだが、毎年趣向を凝らしたアイデアを駆使しており、我々も観戦していて非常に楽しいひと時である。特に運営委員のメンバーには「お見事」と申し上げたい。

さて、この記事を書いているのは5月下旬。ゴールデンウィーク(本校学生にとっては「特別休暇」)も遠くに過ぎ去り、3年生は臨地実習の真只中、1・2年生もより高度、より専門的にレベルアップした講義の連続といった状況である。これまでとは異なる日常と環境、自分が行うことにおいてmustな事柄と責任が増え、いくら若いからといっても疲弊してはいないか、悩んではいないかと、少々気がかりな毎日ではある。

でも、君たちにはこのバイタリティがある、そして、この先どんな時もこの笑顔を忘れないでと、“いい顔”いっぱいの写真を眺めながらそう思うのである。

輝け未来へ、素敵な本校の学生たち。応援しているよ。(佐藤み)

学生だけの「特別休暇」にまつわる話

副学校長のひとりごと ~その2~

新年度がはじまり、晴れやかな新入生を迎えあれやこれやとあわただしく過ごして、目の前のカレンダーを見ると、ゴールデンウィーク目前である。今回は、5月の連休にまつわるお話を紹介したい。

4月の末から5月5日までの連休が飛び石になるのか連続になるのか、カレンダーを確認して計画を立てているのが通常であろう。

しかしながら本校では口伝えで、副学校長が年間の休暇の設定業務をする際、4月末から5月5日付近までを連休にすることになっている。ちなみに教職員は対象外である。

赤十字の看護学校はずーっと以前は全寮制であった。そして九州などの遠方からも多くの入学生がいた。遠方からの入学生は、ホームシックになり一度帰省したいと思っても日数が足りないこともあったようだ。それを知った学生らが、教員に飛び石でなく連休にしてくれないかと交渉したそうだ。中心となって交渉した学生は京都生まれであったが、同級生のためにと仲間で奮闘したと聞く。

教員は理解を示し、祝日以外の平日は特別休暇として4月末から5月のはじめまでを連休にするように決定し、以後なんと67年間、ゴールデンウィークは長い連休となっているのである。

教員に交渉した学生たちの時代は、戦後まだ封建的な教育体制が色濃く残る時代であった。そのような時代にあっても、学生たちのしあわせのために願いを叶えた、当時の先輩教員諸姉や学校長先生を誇りに思う。

本校には他にも数々の伝説があり、学生を仲間としてともに考え歩む伝統がある。学校を支援くださる病院職員も含めて教職員たちが、常に学生のためにと考え判断するスタンスは今も変わらない。新年度にあたり、ふと先輩諸姉の功績を思い出し勇気づけられ、自らの気持ちを引き締めた。(副島)

祝 令和7年度 77回生 入学式を挙行

|

| 近年における医療技術の進歩は目覚ましく、医療や看護を取り巻く環境は大きく変化しており、看護師の仕事についても専門性の向上が一層求められております。

赤十字看護師となる皆さんには、こうした変化をしっかりと認識していただき、医療の進歩に対応し得る高度で専門的な知識や技術の修得はもとより、人間のいのちと尊厳を大切にする心を学び、赤十字の使命を常に胸に抱きながら、充実した学生生活を送っていただきたいと思います。 辛いことや苦しいこともあろうかと思いますが、皆さんには多くの仲間がいます。 結びに当たりまして、今日の感激と決意を忘れることなく、健康に十分留意され、3年後の春には、晴れて全員が揃って赤十字看護師として両校から羽ばたいていかれることを心から祈念し、私のお祝いの言葉といたします。 |

| (令和7年4月8日 日本赤十字社京都府支部長祝辞から一部抜粋) |

祝 令和6年度 74回生 卒業式を挙行

卒業 おめでとうございます!

この3年間、皆さんに出会い、看護を学ぶ姿をそばで見ているうちに、看護の未来は輝いていると確信しました。

「支え愛、認め愛、高め愛」のスローガンを胸に、クラスのみんなで頑張ってきた経験すべてが、これからの看護人生の糧になると思っています。

卒業というゴールでもありスタートでもある今という時間に立つ皆さんに心からの祝福とエールを贈ります。

|

|

|

|

京ニ教育メソッドのひとつ「マインドマップ」

導入前夜の話

副学校長のひとりごと ~その1~

看護教員は看護学生と実習に行くと看護師の顔になる。なぜならそこには実際に病と向き合う患者さんと真剣で懸命に看護するチームがあるからだ。ちなみに私は看護学生がもつ「看護への純粋な想い」が、患者さんやチームを励ますパワーがあると信じている。臨床の現場に行くと、看護学生は普段の印象とは違っていて、キラッと光る気づきや、患者さんに触れるたとたどしいながらも優しい手に看護の真髄を感じて、私はワクワクするのだ。ともに患者さんにケアをして苦痛が緩和された際など、手を取り合って喜びを感じる場面もある。患者さんと学生の笑顔がうれしい!

看護教員が、看護実践の相棒として学生を見る目は確かだ。ところが、教員の目でもって、感性が豊かで力があると感じた学生が、一方で評価規準による実習成績が芳しくないことがあった。「悩ましい・・・、看護する力を感じたのに・・・学生の力を引き出せなかったのかな・・・」と悔やむ日々。看護実践の場は、常に患者の反応を見て、その瞬間に思考し判断しながら次のかかわりを行う。それを後から学習記録として再構成することは、自身の行動を振り返り、記憶をたどりつつ、その時なぜその行動をしたかを論理的に述べるという、複雑なプロセスでもあるのだ。記録が書けない、表現できないと悩む学生はこの複雑なプロセスに苦しんでいることも多い。

キラッと光る気づきやパワーを持つ看護学生が、もっと楽にのびのびと思考を表現できる方法はないものか、教員チーム皆で悩み、模索した。休みの日に育児雑誌を手にした私、ある母親が「マインドマップ」を使っていることを知った。「マインドマップ、試してみようか・・・」 今思えば、マインドマップで学生が変化していく方法の発見、教育の分岐点であった。 (副島)